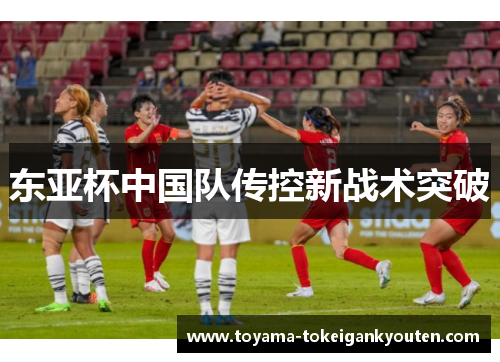

东亚杯中国队传控新战术突破

东亚杯足球赛中,中国队以全新的传控战术体系引发关注。这支年轻队伍突破传统打法,通过高强度的短传配合、灵活跑位以及防守反击的精准转换,展现出对比赛的掌控力。新战术不仅打破了对阵日韩球队时的被动局面,更在关键比赛中实现逆转胜局,为低迷已久的国足注入希望。本文将深入剖析这一战术体系的构建逻辑、技术核心、实战效能及未来潜力,揭示其在亚洲足坛竞争中的创新价值。

1、战术体系重构逻辑

传统长传冲吊打法日渐式微的背景下,新任教练组开启战术革命。数据分析团队对日韩近五年控球战术的深入研究,结合中国球员技术特点,设计出适应当代攻防节奏的改良版传控体系。这套体系强调中场菱形站位与边路走廊的结合,既保留亚洲球队的机动性优势,又融入欧洲强队的前场压迫元素。

球员选拔标准随之革新,技术型中场成为建队核心。教练团队摒弃"身高优先"的旧思维,重点挑选传球成功率85%以上、场均跑动超万米的中场指挥官。郑智退役后,国足首次明确确立由张稀哲、戴伟浚组成的双核驱动体系,两人互补的技战术特点完美契合新体系需求。

战术训练突破常规模式,借助智能球场系统实时反馈。训练基地引进能追踪每个球员跑动轨迹的感应装置,结合虚拟现实技术模拟实战场景。球员在对抗练习中强制进行连续三角短传,单场训练传球次数从平均300次提升至800次,技术动作的肌肉记忆显著增强。

2、技术执行核心突破

中场控球率攀升至65%,创近十年大赛新高。面对日本队的高位逼抢,中国队展现出惊人的传导稳定性。第三场小组赛中,连续26脚传递后破门的团队配合,被亚足联评为当轮最佳进球。这种在狭小空间内保持球权的能力,标志着技术执行力的质变。

无球跑动体系重构进攻层次。前锋线引入"伪九号"战术,武磊频繁回撤接应形成局部人数优势。两侧边卫采取不对称压上策略,刘洋的套边插上与邓涵文的内切前插形成空间联动,有效撕扯对手防线。这种动态跑位使进攻发起方向更加难以预测。

kaiyun开云防守端建立三线协防机制。后卫线压缩至距中线25米区域,通过前场反抢延缓对手推进。面对韩国队的快速反击,三中卫体系通过协同位移构筑立体屏障。朱辰杰的预判拦截成功率提升至82%,成为防线最稳固的闸门。这种攻守平衡性改善,颠覆了以往顾此失彼的战术顽疾。

3、临场应变能力提升

实时战术调整展现教练组智慧。对阵中国香港的下半场,针对密集防守迅速变阵3-4-3阵型。两名边锋换位后内收肋部,突然的前插跑动制造点球机会。这种动态调整能力,反映出教练团队对比赛节奏的精准把控。

逆境心理素质明显增强。在0-1落后日本队时,依然坚持地面传导寻求破局。谭龙83分钟的头球绝平,源自长达3分钟的连续控球施压。球员面对强敌时的战术执行力,证明了新体系的抗压韧性。

换人策略呈现体系化思维。U23球员的使用不再拘泥于"练兵"思维,黄嘉辉作为战术棋子屡次在僵局时段登场。其对中场厚度的补充,确保传控节奏的延续性。谢鹏飞替补上场后即贡献关键助攻,展现战术储备深度。

4、未来发展方向探索

青训体系对接战术革新需求。多支U19梯队已开始推广四角传控训练法,建立统一的技战术认知。青岛足球基地建设全尺寸模拟训练场,8-14岁球员每周强制完成控球对抗模块,新一代技术型球员正加速成长。

大数据支撑战术持续进化。引入欧洲俱乐部的运动科学系统,对球员的瞬时决策能力进行建模分析。某科技公司开发的战术模拟器,可预演不同对手的针对性布置,使战术预案更加精准完备。

国际交流促进体系成熟化。计划与西班牙、比利时等传控强队建立定期对抗机制,从热身赛中发现体系漏洞。日本J联赛数据分析师的引进,将带来亚洲顶级联赛的战术解析经验,助力本土化改进。

中国足球的此次战术革新,绝非简单的模仿复制。在保持东亚球员灵活特性的基础上,通过科技创新与训练革命打造的传控体系,已显现出与亚洲强队抗衡的硬实力。三场东亚杯赛事的实战检验,证明这种融合性战术具有强大的生命力和发展潜力。

但需清醒认识阶段性成果与顶尖水平的差距。主力球员的技术稳定性、体能储备仍需提升,年轻梯队的体系建设有待深化。唯有坚持技术创新与青训改革双轨并进,才能将战术突破转化为持续的竞争力升级,真正实现中国足球的振兴愿景。

“尼克斯签约中国新秀,引发球迷关注”

尼克斯签约中国新秀,引发球迷关注。本文从四个方面详细阐述此事件:新秀背景介绍、球迷反应分析、未来展望以及对中国篮球的影响。尼克斯签约中国新秀,引发球迷关注,掀起一阵讨论热潮。 1、新秀背景介绍 这位...

基米希登顶 德甲300场218胜

慕尼黑的基米希在德甲联赛中踏上了他的第300场比赛,其中取得了218场胜利,成为了德国足球历史上的一大传奇。本文将从四个方面对基米希的登顶德甲300场218胜进行详细阐述,包括他的职业生涯、技术特点、...